Das Gespräch führte Elisabeth Merklein.

Der Text erschien in Ausgabe 2 (03/25).

Lesezeit 5 Min.

„In Wahrheit wird immer um Worte gerungen“

Zum ersten Mal wird ein Theaterstück von Ferdinand Schmalz bei den Bregenzer Festspielen uraufgeführt: Im Interview gibt der vielfach preisgekrönte österreichische Dramatiker Einblicke in sein außergewöhnliches Richtspiel bumm tschak oder der letzte henker, bei dem nicht nur die Grammatik unters Fallbeil kommt.

Die Ausgangslage von bumm tschak oder der letzte henker klingt beunruhigend: Es gibt eine neue Kanzlerin – und als erste Amtshandlung ist die Wiedereinführung der Todesstrafe geplant. Ein Henker wider Willen steht auch schon fest: Klubbesitzer Josef. Warum ausgerechnet er?

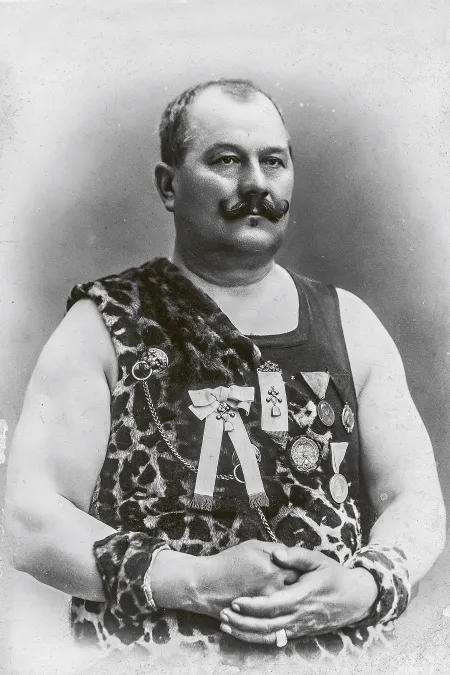

Ferdinand Schmalz: Ausgangspunkt für das Stück war das Leben des letzten Henkers der K.-u.-k.-Monarchie Josef Lang. Es gibt allerdings nicht sein Leben wieder, sondern greift nur einige Motive auf. Was mich an Lang interessiert hat, war die Frage, warum die Öffentlichkeit ihn so umarmt hat: Lang wurde mit einem Foto von einer Hinrichtung eines italienischen Spions am Würgegalgen berühmt, das sogar Karl Kraus in die Erstausgabe seiner Tragödie Die letzten Tage der Menschheit drucken ließ. Das verschaffte Lang zweifelhafte Berühmtheit. Zu seinem Begräbnis kamen tausende Bewunderer. Diese Mischung aus Abgründigkeit und Prominenz, aus Negativität und Verehrung hat mich gereizt. Ich hatte aber keine Lust, einen Kostümschinken zu schreiben, in dem ein markiger, geselliger Henker auftritt – das würde die Sache zu sehr verharmlosen. So bin ich auf die Idee gekommen, das Geschehen in eine nicht allzu ferne Zukunft zu verlegen, was dem Ganzen auch eine andere Dringlichkeit verleiht.

Was würden Sie jemandem raten, der sich unfreiwillig in Josefs Situation befindet – wenn man unter Druck gesetzt wird, Dinge zu tun, die man nicht mit seinem Gewissen vereinbaren kann?

Ich würde jedem raten, sich an universelle Grundsätze des menschlichen Zusammenlebens zu halten. Wir haben uns nicht umsonst in jahrhundertelangen Kämpfen die allgemeinen Menschenrechte und die Idee der Menschenwürde erfochten. Darüber sollte man sich unter keinen Umständen hinwegsetzen. Das sagt sich natürlich leicht, hier von meinem Schreibtisch aus. Ich denke, erst wenn man sich selbst in einer moralisch derart schwierigen Lage befindet, weiß man, wie man selbst entscheiden würde.

Der Schriftsteller Ferdinand Schmalz wurde in Graz als Matthias Schweiger geboren, hat in der Bundeshauptstadt Theater-, Film- und Medienwissenschaft sowie Philosophie studiert und ist Wahlwiener geblieben. Gleich mit seinem ersten Theaterstück am beispiel der butter erhielt er 2013 den Retzhofer Dramapreis. 2017 gewann er mit einem Auszug aus seinem vier Jahre später erschienenen Debütroman Mein Lieblingstier heißt Winter den Ingeborg-Bachmann-Preis. 2018 folgte der NESTROY-Theaterpreis in der Kategorie Bestes Stück für jedermann (stirbt), uraufgeführt am Burgtheater.

Hatten Sie beim Schreiben schon genaue Vorstellungen, wie das Werk auf der Bühne umgesetzt werden soll?

Ich hatte keine allzu konkreten Vorstellungen, also kein konkretes Bühnenbild oder Kostüme. Wenn ich wie in bumm tschak oder der letzte henker mit zwei starken dystopischen Räumen im Text arbeite – dem Klub und dem Gefängnis –, versuche ich, ein möglichst dichtes Bild davon zu schaffen, damit Bühnen- und Kostümbild, Musik und Regie andocken können mit ihren Assoziationen. Deshalb finde ich auch immer den Moment der ersten Leseprobe so spannend, wenn da plötzlich 30, 40 Leute sitzen, die alle ihre eigenen Fantasien zum Text entwickelt haben. Und dann wird das alles zu einem Abend gemischt, gesampelt …

Die Regie liegt in den Händen von Burgtheater-Direktor Stefan Bachmann, der bereits 2018 Ihr Stück jedermann (stirbt) inszeniert hat.

Stefan Bachmann ist ein Regisseur, der auch mit dem Klang eines literarischen Textes arbeitet, der Lust hat, sich intensiv mit dem Musikalischen einer Sprachpartitur zu beschäftigen. Meine Stücke funktionieren ja nicht nur über die Handlung, sondern darüber, wie die Figuren sprechen, wie sie über Wörter stolpern, wie sie das Gesprochene rhythmisieren – als würde da leise der Beat einer Klubanlage darunter liegen, als würden die Wörter in ihre Silben zerlegt unter dem Fallbeil dieses Rhythmus.

Wie haben Sie zu diesem unorthodoxen Sprachstil gefunden? Ist Ihr Umgang mit Sprache ein intuitiver Prozess oder tüfteln Sie Ihre Satzkonstruktionen genau aus?

Von beidem ein bisschen. Es ist viel Recherche nötig, bevor ich mit dem Schreiben anfange, da lege ich mir schon gewisse Themenfelder zurecht. Wenn ich dann allerdings zu schreiben beginne, kommt oft in einem Schwall der erste große Schwung aufs Papier. Da achte ich weniger auf Konstruktion, sondern gehe eher intuitiv-klanglich vor. Und dann beginnt nochmal eine Phase der Knochenarbeit, der Korrektur, da hat meine Arbeit mit jedem neuen Manuskriptentwurf etwas sehr Tüftlerisches – all die kleinen Schrauben eines solchen Textes richtig einstellen, damit es als Ganzes klingen kann. In dieser letzten Phase lese ich den Text oft laut vor mich her, probiere auch aus, wie es klingt, wenn man ihn mit voller Energie spricht, bis die Nachbarn anläuten und bitten, dass ich wieder bissl leiser lese.

Was kann Ihre Sprache ausdrücken, was dudengetreues Deutsch nicht kann?

Wir haben oft dieses seltsame Missverständnis, dass Sprache etwas Festgeschriebenes ist. Dass wir nur den Duden aufschlagen müssen und da ist genau erklärt, was ein Wort zu bedeuten hat. In Wahrheit wird immer um Worte gerungen. Gerade Begriffe, die uns seit Urzeiten beschäftigen, wie Liebe, Tod oder Freiheit, sind nicht eng umrissen – jede Generation muss sich ihre eigenen Vorstellungen davon bilden. Gerade in Umbruchszeiten, wie wir sie momentan erleben, gibt es einen harten Kampf um diese Begriffe, der vor allem auch im Theater ausgetragen wird. Das Theater tastet die feinen Bedeutungsverschiebungen ab, die aber große gesellschaftspolitische Auswirkungen haben.

Eigentlich sind Sie als Matthias Schweiger zur Welt gekommen – Ferdinand Schmalz ist ein Pseudonym. Wie fiel Ihre Wahl auf diesen klingenden Künstlernamen?

Ein Freund von mir hat mich mal als Walross karikiert, das Bild hing in unserer alten Wohnung in der Küche, und mir blieb der Spitzname Schmalz hängen. Irgendwann kam dann der Ferdinand dazu. Für mich haben Autor:innen-Identitäten immer auch etwas Künstliches – als ich begonnen hab, eigene Texte zu veröffentlichen, wollte ich mit dieser Fiktion spielen, dazu brauchte es natürlich einen eigenen Namen. Das war die Zeit, als die sogenannten sozialen Plattformen gerade ganz neu waren und das Spiel mit Alter Egos dort begonnen hatte. Damals hatte ich mit Freunden am Vorgartenmarkt in Wien für einen Monat einen „Schwarzmarkt der Identitäten“. Dort gab es auch eine Kiste mit Zugangsdaten für Social-Media-Accounts für den schnellen Identitätswechsel, darunter auch „Ferdinand Schmalz“. Der wurde damals nicht verkauft, sonst würde hier jetzt ganz wer anderes sitzen.

18 Bewerber gab es 1899 für den Job des Scharfrichters, doch nur einer schien der Polizei als geeignet: Der Kaffeehausbesitzer und Aushilfs-Henker Josef Lang. 39 Hinrichtungen führte Lang in seiner Amtszeit durch. Nach der Abschaffung der Todesstrafe wurde er 1919 pensioniert. Er verstarb am 21. Februar 1925 und wurde unter großer Anteilnahme in Simmering beigesetzt.

bumm tschak oder der letzte henker

Ferdinand Schmalz

18. Juli 2025 – 19.30 Uhr Premiere

20., 21., 22. Juli – 19.30 Uhr

Theater am Kornmarkt